村规民约如同一条看不见的纽带,将村民的心聚在一起,让乡村的风正起来、环境美起来、人心暖起来。从柴米油盐的琐碎约定到乡风文明的精神共识,这些带着泥土气息的“规矩”,正悄然改写着一个个乡村的模样。

石塘镇位于合肥市肥东县中东部,距县城17公里。镇域面积124平方公里,人口约7.2万人,辖17个社区。石塘镇积极构建一镇(千年古镇)、一河(石塘河)、一山(浮槎山)、三带(店高路沿线城郊农业示范带、石长路现代智慧物流产业园工业带、长古旅游大道石塘段农旅观光带)、一平台(石塘经济发展平台)新格局。近年来,连续七届蝉联“全国文明镇”荣誉称号,先后荣获全省爱国拥军模范单位、安徽省森林城镇、省级生态示范乡镇、安徽省经济发达镇等荣誉称号。

从“无章可循”到“有约可依”:秩序之变

曾几何时,不少乡村面临“垃圾乱堆、纠纷难解、陋习难改”的困境。而村规民约的出现,为治理安上了“定盘星”。

在石塘镇浮槎社区,过去村民随意乱扔垃圾,导致村里脏乱差。村委会牵头制定的村规民约中,明确“禁止乱扔垃圾”,并通过村民代表大会全票通过。如今,村里的主干道宽敞整洁,垃圾入桶,该社区也被评选为省级美丽乡村。

这种变化的背后,是村规民约从“单向约束”到“共同制定”的转变。不再是村干部“一言堂”,而是村民围坐在一起,把大家最关心的事一条条写进约定——从垃圾入桶的规矩到婚丧嫁娶的操办尺度,从赡养老人的责任到邻里互助的响应机制,每一条都带着“大家商量着来”的温度。

从“被动遵守”到“主动践行”:风气之变

村规民约的生命力,在于内化于心、外化于行。在石塘镇四合社区,红白喜事大操大办曾是多年的陋习。村规民约中“婚事新办、丧事简办”的规定推行之初,不少村民犯嘀咕:“一辈子就办一次事,太寒酸了咋办?”

党员干部带头执行是最好的示范。四合社区党员干部带头签订“婚事新办、丧事简办”承诺书,并成立合肥市首个农村红白理事会。为在宴请范围上减小规模,控制菜品规格、降低礼金标准、缩小随礼范围,避免盲目攀比和铺张浪费等现象,四合社区红白理事会与村干部集体研讨,统一制定10道廉洁菜谱向村民推介。恰逢原籍该村的一高级军官的老父亲去世,回乡奔丧的军官积极响应村红白理事会的倡议,婉拒礼金,只邀请直系亲属,并且按廉洁菜谱的要求,在家简单摆了几桌酒席。如今,村里办喜事少了攀比,办丧事少了负担,省下的钱投入家庭发展,“节俭光荣、浪费可耻”的新风尚越吹越盛。

从“环境改善”到“精神富足”:内涵之变

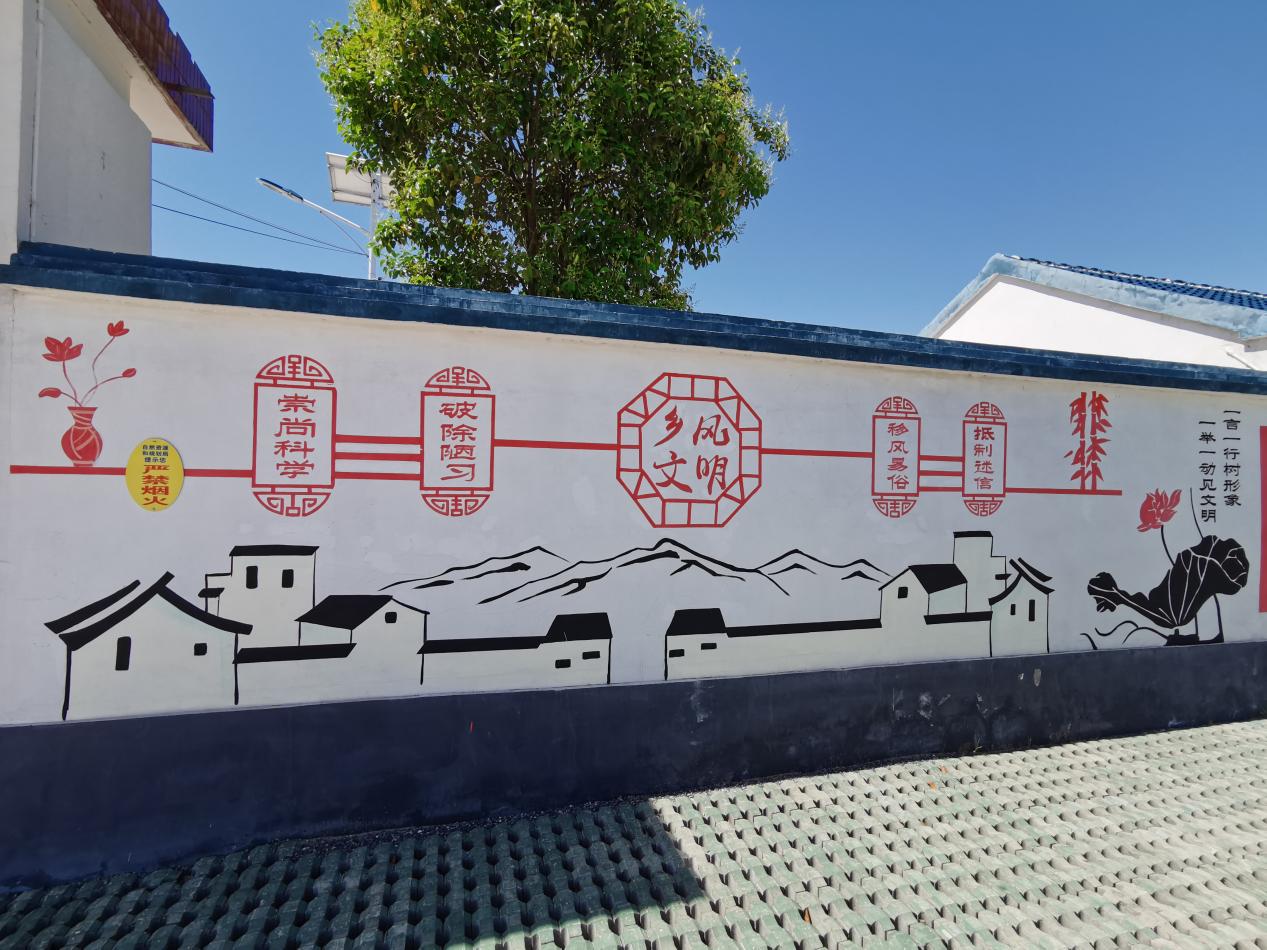

走进全国石塘镇,最先映入眼帘的是干净的街道、整齐的民居,但更深层的变化藏在村民的笑脸上。石塘镇各社区积极开展十星级文明户、道德模范、身边好人、最美志愿者评选,把“孝老爱亲、诚实守信、热心公益”等标准写进约定,获评家庭和个人能积累信用积分并在村里的“积分超市”兑换生活用品。

村民王大姐过去总觉得“自家日子过好就行”,自从参与评选后,她主动加入村里的志愿服务队,每周义务照顾高龄独居老人。“现在不光家里干净,心里更亮堂。”王大姐的话道出了许多村民的感受。

石塘镇浮槎社区、四合社区村规民约均荣获安徽省优秀村规民约。村规民约就像一粒种子,在乡土间生根发芽,结出了“物质富裕、精神富足”的双丰收果实。当约定成为共识,当共识化为行动,乡村的文明底色必将越来越鲜亮,朝着更美好的方向持续生长。(李慧)

17531e11-b74b-424c-9cfd-b7c6a79f94d1.jpg)

766eaf13-f0ed-4d51-81a0-00930fa6376c.jpg)