在皖西南的青山绿水间,潜山市正将深植于乡土的文明基因转化为乡村振兴的强大动能,通过活化传统场所、深入挖掘家风家训,将乡土文化融入时代肌理,让文明新风成为驱动治理优化、民风淳化、产业发展的核心力量,走出了一条文化润民、治理惠民、产业富民的乡村振兴之路。

古建新生:传统场所变身文明课堂

早上8:00,潜山市梅城镇的陈大爷已经绕着雪湖公园转了大半圈,和其他来散步健身的居民不同,他的目的地是雪湖公园里的皖山书院。

皖山书院的前身是宋代庆历年间修建的天宁寺,也是王安石在潜山任舒州通判时的读书地,在历史上,皖山书院为潜山的文教昌盛作出了特殊贡献。为了传承中华文脉、涵养人文精神,将书院文化传承和挖掘好,潜山市立足本地特色,通过改造利用、修复重建等措施,让皖山书院重获新生。

“书院开放之后,我基本上每天都来,散步过来半个小时就到了。这里藏书量很大,而且这里面的书都是高品质的,甚至还有一些市面上都很难见到的经典。”作为书院的常客,陈大爷对皖山书院的藏书赞不绝口。

据悉,重建后的皖山书院,不仅是阅读空间,更是一个居民身边的多元化公共文化平台:打造“皖山讲堂”,邀请专家学者、文化名人常态化开展各类主题沙龙、专题研讨;举办各种非遗项目展演、非遗技艺体验,打造沉浸式文创课堂;开展各类群众性宣传教育活动,开展移风易俗微宣讲等。

“求知学堂、大众讲堂、非遗殿堂、文创讲堂、新风礼堂,‘五堂’共育是书院的鲜明特色。”潜山市文明创建中心负责人余雪峰告诉记者,皖山书院本质上是文化惠民工程,借助本土传统场所的重塑,将优秀传统文化融入时代精神,打造开放共享的文化育人平台。

据介绍,传统场所变身文明课堂,还发生在潜山市的许多古村落、老建筑以及红色遗址中,比如官庄镇将明清古建筑“德馨庄”改造成“孝义博物馆”、古宅“留余堂”则化身廉洁教育基地等,这些历史遗存融入现代元素后,每年均吸引数万人前来接受红色教育和文化熏陶。

家风传世:从“博士村”到文明乡风

“29位博士、73位硕士,本科生那就更多了。”说起村里走出去的高学历人才,潜山市槎水镇逆水村党总支书记储著言如数家珍。这个仅有3300人口的深山村落,自恢复高考以来走出了大批高学历人才,逆水村也因此以“博士村”的别称出现在各大媒体报道中。

探寻“博士村”乡村教育的成功密码,绕不开的是这里一直被传承的“耕读传家、尊师重教”的家风家训。

“勤劳是山里人的本色,但是由于大山阻隔限制了发展,对于很多人来说,走出大山是他们唯一的出路。”储著言说,山里的孩子想要走出大山到更广阔的世界,好好读书是最有效的途径。因此,在“博士村”,孩子们争相通过读书改变命运、村民重视教育尊重教师、走出去的人才回馈乡梓捐资助学——良好的家风家训与乡村教育的发展形成了良性闭环。

传承优良家风家训,不仅是逆水“博士村”教育发展的成功密码,以家风促民风、以民风育乡风,也是潜山市深耕乡土文化、助推乡风文明的创新尝试。该市在全市范围内开展了“家庭家教家风巡讲”,组织老红军后代、道德模范等讲述家风故事;官庄镇连续8年评选了86名“孝义之星”;五庙乡连续5年表彰了50户“最美家风家庭”,孝老爱亲、邻里和睦成为潜山市的乡村新风尚。

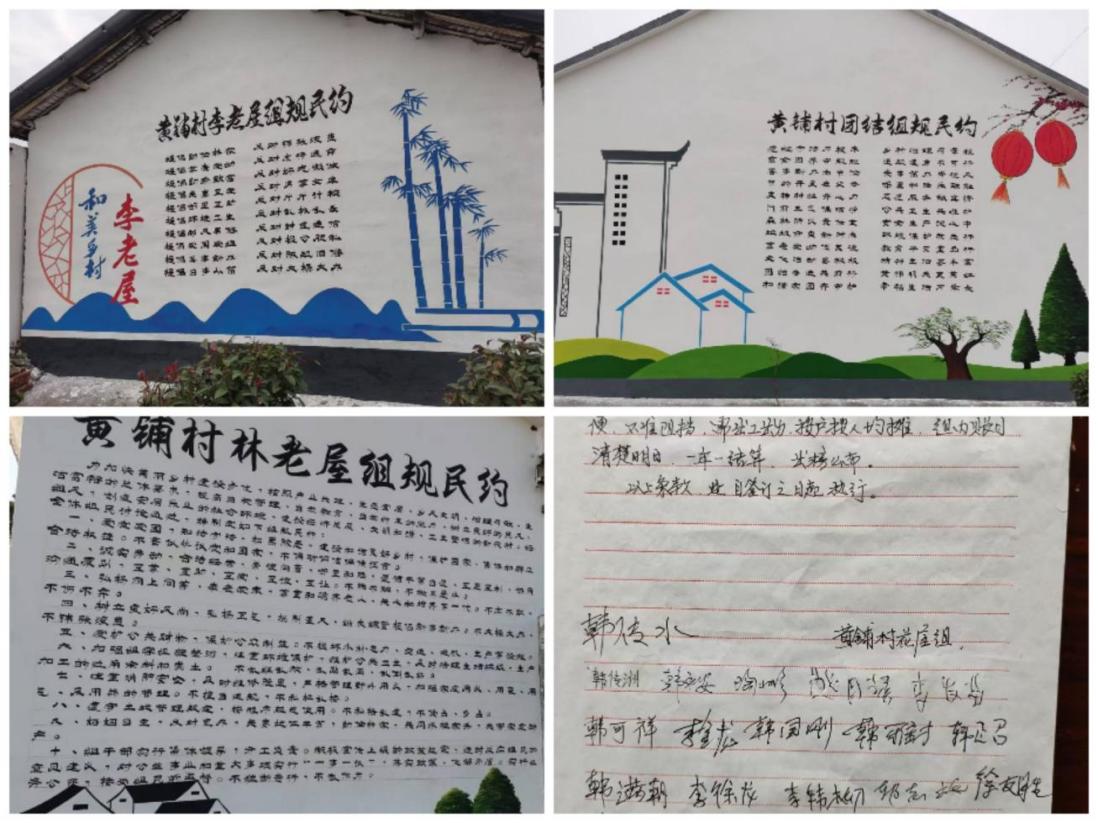

更进一步的变化发生在乡村治理中。在潜山市黄铺镇,64个村民组把“孝敬长辈”“婚丧简办”等传统家风和时代要求,通过举手表决的方式写进组规民约,群众“自己定规矩、自己守规矩”。此外,“文明积分制”的推广将抽象的家风和文明新风具像化,孝老爱亲、抵制高价彩礼等文明行为被量化,以“小积分”撬动了“大文明”。

从良好家风到文明新风,潜山市以乡土文化为根基,将深埋于宗祠家谱、祖训家书里的文化基因,转化成了重塑乡村文明的源代码。

文化赋能:从精神内核到产业振兴

走进潜山市槎水镇中畈村蚕桑产业园,养殖车间并没有想象中那么嘈杂忙碌,中畈村党总支书记杨红旗告诉记者,当地实行的是工厂化养蚕,养殖车间里温度、湿度以及光照等条件全部由智能系统自动化控制,不但提高了蚕茧产量和质量,养殖的人工成本也大大降低。据此,中畈村这个曾经一穷二白的山区小村庄,已经发展成为“全国一村一品(蚕桑)”示范村。

“我们恪守老祖宗的教诲,不断践行代代传承的‘四知’文化,这是我们今天干群一心的力量源泉。”杨红旗说,中畈村村民大多姓杨,“四知”文化出自于杨姓先祖、东汉名臣杨震的故事。据《后汉书·杨震传》记载,杨震在赴任途中,其学生王密深夜赠金,杨震以“天知、神知、我知、子知”拒绝,体现了廉洁自持的精神。

挖掘“四知”文化的精神内核,坚持村务公开公平,中畈村形成了“家风正、政风清、民风淳”的良性循环。

“正是由于我们秉持‘清白传家’,历任村干部在工作中以此为标准,村里的大小事务都公开透明,整个村子非常团结,做事情能够拧成一股绳。”回想起2020年谋划工厂化养蚕时的白手起家,杨红旗至今历历在目,“对新技术有疑虑,村干部带头干;买设备资金有缺口,村民就多出力暂时代付……”村和万事兴,中畈村的蚕桑产业最终实现了华丽蝶变。

为了让村民都能跟上技术发展的步伐,中畈村又继续发扬“守望相助”的良好家风,把种植大户、技术能手组织起来,成立“织梦蚕乡”科技服务队,构建“村带大户、大户带小户”联农带农机制,让村集体经济与群众收入实现了双增长。

对于文化“软实力”如何变成发展“硬支撑”、乡土文化的精神力量如何转化为经济动能的问题,中畈村的发展变化是最好的答案。

从古宅书院的活化利用,到文明积分的创新治理;从“博士村”的耕读传奇,到中畈村的产业发展……潜山市以乡土文化为笔,绘就了一幅乡村振兴的生动画卷。未来,潜山市将继续深挖乡土文化“富矿”,让文明新风与青山绿水共绘新时代乡村图景。

17531e11-b74b-424c-9cfd-b7c6a79f94d1.jpg)

766eaf13-f0ed-4d51-81a0-00930fa6376c.jpg)